La narradora de esta historia nace a pocos kilómetros de Chernóbil, la central nuclear situada en el norte de Ucrania, cuando era territorio de la URSS, que explotó en 1986.

Como acostumbra a suceder en ese tipo de regímenes políticos, aún no se conocen bien las causas de esa explosión; tampoco las devastadoras consecuencias, extendidas en el tiempo, que supuso para los habitantes de la zona.

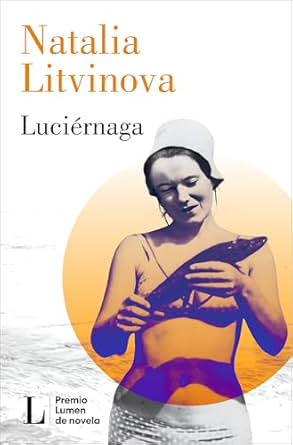

La narradora se llama Natalia Litvinova. El libro en el que cuenta novelada su historia, que ha recibido el Premio Lumen de novela 2024, se titula Luciérnaga.

Alrededor de la central nuclear se estableció una zona de exclusión, era la tierra de los “niños radiactivos”, les llamaban luciérnagas porque se decía que emitían luz; también de los hombres alcohólicos, enfermos o desorientados, a los que se obligó a abandonar sus pueblos junto con sus familias e instalarse en otras poblaciones en las que no fueron bien recibidos. “No fue solamente la radiación la que nos arrebató la alegría, los lugareños nos evitan, ni siquiera nos hablan, creen que somos contagiosos”.

En ese ambiente de miseria, opresión y miedo, con la URSS desmoronándose, las mujeres destacan por su fortaleza: Tamara, la madre, que cursa ingeniería pero trabaja como modista, cuyo nacimiento no fue registrado hasta la muerte de Stalin en 1953 porque corría el rumor de que había ordenado matar a los recién nacidos en los pueblos; Catalina, la abuela materna, secuestrada por los nazis que regresa al final de la guerra, es acusada de traición y condenada a recoger turba junto a otras mujeres en los pantanos; Elena, la abuela paterna, que vende en el mercado las verduras sembradas por ella, se emplea en un manicomio para ayudar a la precaria economía familiar y entiende bien a los locos, ya que aprendió con su marido dañado por la guerra.

Lo anterior y mucho más lo cuenta Natalia Litvinova desde Buenos Aires, a donde emigró con sus padres y hermano a la edad de 10 años, en un libro que divide en tres partes: la primera recoge pasajes de su infancia y de la explosión que lo cambió todo; en la segunda utiliza el “realismo mágico” para hablar con su abuela Catalina y el resto de las mujeres condenadas a trabajar en los pantanos; la tercera se inicia con el viaje a Argentina en busca de un mejor futuro, las dificultades y problemas que trae consigo la adaptación a un entorno diferente en todos los aspectos, los acontecimientos del pasado que recuerda con nostalgia su madre y otros sucesos ligados a su vida de adulta en el país.

Todo esto lo explica Natalia Litvinova mediante un lenguaje muchas veces poético (imparte talleres de poesía) y con giros lingüísticos propios de la nación en la que reside desde niña.

La mezcla de poesía y realismo, de dureza y sencillez, de magia y ternura infantil, de anhelos de belleza y desarraigo hacen que Luciérnaga sea una de esas obras que podemos calificar de inolvidables